Tutti gli articoli di Rebecca

“Lo sceneggiatore è un artigiano”, incontro con Noé Debré

Noé Debré, a soli 27 anni, può già vantare una carriera di tutto rispetto. Apprendista, dal 2007, di Thomas Bidegain, sceneggiatore dei film di Jacques Audiard Un Prophète (2009) et De rouille et d’os (2012), ha imparato al suo fianco il mestiere di sceneggiatore.

Nel 2011 inizia un progetto di lungometraggio: La Crème de la crème, realizzato da Kim Chapiron, Sheitan (2005), Dog Pound (2010), e uscito nelle sale francesi il 2 aprile. Il film ha suscitato scalpore e diversi malumori per l’approccio disincantato rispetto alla tematica del mercato sessuale.

Debré ha inoltre collaborato alla scrittura del primo lungometraggio di Anthony Marciano, Les Gamins, con Alain Chabat e Max Boublil, uscito in sala in Francia nella primavera del 2013 e che ha riscosso un grande successo al botteghino, superando il milione e mezzo di entrate.

Collabora tuttora con Thomas Bidegain e Jacques Audiard a diversi progetti di lungometraggio, tra i quali un film noir, e al primo film di Fred Grivois, girato lo scorso dicembre.

Miraggio all’italiana: “Cerchi lavoro? L’Alaska ti aspetta!”. Incontro con Alessandra Celesia

Torino, 2010: quattrocento persone rispondono ad un annuncio per andare a pulire il salmone in Alaska. La regista Alessandra Celesia si serve di questo annuncio-escamotage come barometro della crisi italiana. Gente disoccupata, smarrita e arrabbiata si presenta a colloquio per realizzare un sogno di evasione e di speranza all’altro capo del mondo.

Solo cinque candidati potranno compiere un viaggio che sarà, prima di tutto, un’odissea interiore: c’è Giovanna, ex tossicodipendente e disoccupata che si serve di un dittafono per comunicare ai figli, da cui è separata, il suo amore materno; c’è la bohème Camilla, che sublima il proprio sogno frustrato di divenire attrice, travestendosi da Marlène Dietrich; eppoi Dario, meccanico di giorno e drag queen di notte; il ‘fascio’ Ivan, ex-militare in Irak e in Afghanistan e morbosamente affezionato alla sua nonna; e infine Riccardo, pubblicitario e benestante la cui vita è stata sconvolta dalla morte del figlio.

Il quattro febbraio scorso Alessandra Celesia, già vincitrice nel 2011 del premio “Miglior Documentario” al Festival dei Popoli di Firenze con Le libraire de Belfast, è stata invitata a Parigi dall’associazione Toiles&Toiles a presentare Mirage à l’italienne (2013) e a discuterne con il pubblico. Un’occasione per approfondire il processo di lavorazione di un docu-film imperfetto ma che, dalle maglie del reale, ha saputo distillare pura poesia.

Scheda tecnica:

Anno: 2012

Durata: 90′

Regista : Alessandra Celesia

Produzione : Zeugma Films

Fotografia : Laurent Fénart

Suono : Damien Turpin

Montaggio : Danielle Anezin

Festivals : Compétition Française au Cinéma du Réel 2013 (Paris), Festival internazionale del Film di Milano 2013 (Italia), Salina DocFest 2013 (Italia)

Prix: Premio Aprile et Menzione Speciale della giuria al Milano Film Festival (2013), Menzione speciale della giuria al Salina Doc Fest (2013)

Mi piacerebbe sapere quale sia stata la parte di finzione e quella di realtà nel film. Un vero lavoro attendeva queste persone o sono state vittime di una truffa?

Penso che sia stata un’avventura talmente folle che non avrebbe potuto essere controllata in nessun modo. Io ho l’impressione che sia una favola, ed in effetti era questa l’intenzione che avevo sin dall’inizio.

Il film è nato perché nel 1995 è circolato un annuncio pubblicitario a Torino per andare a pescare il salmone in Alaska. C’erano diversi miei amici che, insospettabilmente, avrebbero aderito all’iniziativa e quindi questa cosa mi ha profondamente colpito. Le ragioni che li motivavano non erano solo economiche ma c’era anche la voglia di vivere un’avventura e di cambiare qualcosa nelle proprie vite.

Per quel che mi riguarda, gli altri due motivi propulsori di questa esperienza sono stati il compimento dei miei quarant’anni e la crisi italiana. Mi sono resa conto che avevo passato più della metà della mia vita all’estero. Ero partita a diciott’anni e son tornata in Italia diverse volte ma senza avere l’intenzione di viverci. Mi sono detta che non ero più tornata perché se vuoi realizzare i tuoi sogni non è possibile in Italia ma bisogna andare altrove. Volevo raccontare l’Italia di questi anni e lo spunto mi è venuto ripensando a quel vecchio annuncio: era una metafora straordinaria anche se l’annuncio, evidentemente, non esisteva più! Così sono andata al salone del pesce di Bruxelles con un assistente. C’erano diversi stand, tra cui quello dell’Alaska, e così abbiamo preso accordi con un’azienda che ci avrebbe aiutato a realizzare questo film. L’accordo era che loro avrebbero concesso ai personaggi di lavorare presso l’azienda affinché il film potesse essere fatto; dall’altra parte, la produzione del film avrebbe pagato i salari dei lavoratori a condizione che potessimo scegliere, non i lavoratori migliori, ma quelli che ci avrebbero colpito di più e che ci sembrassero più adatti per il film. Quindi, in un certo senso, si è trattato di una truffa. Sapevamo che ci sarebbero stati cinque impieghi e che sarebbero stati pagati una certa somma. Era vero e non vero allo stesso tempo… Per me era comunque fondamentale che ci fosse un lavoro remunerato dietro a questa faccenda.

Abbiamo messo questo annuncio e, al di là di tutte le aspettative, abbiamo ricevuto, solo il primo giorno, quattro o cinque mail. Abbiamo selezionato cinque persone. Fin dalla prima mail erano stati messi al corrente che sarebbe stato realizzato un film sul lavoro che andavano a fare in Alaska. Penso che avessero immaginato un film d’impresa. Ci siamo conosciuti e poco a poco i personaggi sono cominciati ad entrare nello spirito di quest’avventura.

Abbiamo dunque deciso di partire per l’Alaska anche se da qualche giorno non avevamo più notizie dall’azienda. Una volta sbarcati abbiamo scoperto che alcuni marinai erano morti in mare qualche giorno prima. L’azienda era in lutto e, inoltre, era soggetta a diversi controlli da parte delle autorità. Dunque l’ultima cosa di cui avevano voglia era che si facessero delle riprese da loro. Ciononostante ci hanno offerto di aiutarci anche se il mio progetto di sceneggiatura era ormai irrealizzabile perché, inizialmente, avevo previsto che i personaggi dormissero assieme agli operai e mangiassero assieme a loro alla mensa comune.

Per me è stata una catastrofe, ho dovuto annunciare ai personaggi che non c’era lavoro anche se sarebbero stati pagati ugualmente. Ne erano contenti! Io invece ero annientata. Ho pure chiamato il mio produttore che mi ha detto di arrangiarmi.

I personaggi mi hanno detto una cosa che mi ha fatto riflettere: anche se non fossi stata io ad organizzare questa iniziativa, probabilmente sarebbe finita per essere una truffa. In effetti, in Italia, nel 1995 nessuno ha risposto all’annuncio, che io sappia. In Italia funziona così: spesso le imprese ricevono dei fondi dalla comunità europea per fare delle formazioni, incassano il denaro, vi fanno vedere come preparare il pesce eppoi… sì, come in un film di Ken Loach. Dunque sono stati i personaggi che hanno ricreato la sceneggiatura e mi hanno invitato a seguirli in questa nuova avventura. Solo dopo ho realizzato che questo disguido, per me, è stato una grande occasione perché non avrei ottenuto lo stesso risultato se i personaggi avessero lavorato otto ore al giorno.

Come avete concepito delle scene molto intime e spontanee come il coming out di Diario? Questa scena mi ha colpito molto perché è autentica. Volevo sapere se l’ha fatta accadere o se, semplicemente, si è svolta sotto i suoi occhi senza nessun intervento da parte sua.

Io ho avuto l’impressione che tutto il processo del film sia avvenuto sotto il segno della speranza. Speravo che certe cose si sarebbero prodotte. Per questo ho scelto molto accuratamente i personaggi, tentando di individuare delle tracce di possibili relazioni e conflitti. Per esempio, quando si sceglie una persona di destra, un ‘fascio’ come Ivan e, dall’altra, un omosessuale come Dario, ti immagini che qualcosa debba accadere. È vero che Dario ed Ivan si sono subito presi ma Ivan non aveva capito che Dario fosse omosessuale. Quello che ho potuto fare io è stato solo comprendere dove li avrebbe condotti la scia dei loro sentimenti.

Il coming out di Dario è arrivato verso la fine del viaggio. Sapeva che, quando sarebbe tornato a Torino, Ivan avrebbe saputo che era omosessuale ma non voleva che lo apprendesse da altre persone perché ciò avrebbe compromesso la loro amicizia. E dunque desiderava dirglielo ma aveva molta paura di parlargli. Quel giorno avevamo fatto una cena, era tardi, tutti erano mezzi addormentati e ubriachi e Dario parlava di motori. A quel punto gli ho detto che era arrivato il momento per parlare a Ivan. Ho spento la videocamera perché per lui sarebbe stato come vendere questo momento. Dario ha rivelato la sua omosessualità ad Ivan e, subito dopo, ho riacceso la videocamera.

Non trova che sia un modo di filmare violento? Si sono ritrovati in una trappola, e questo è vero sia per Dario che per Ivan.

Non so. Quando ci si lascia filmare per due mesi, in quella maniera, accade qualcosa. Io penso che i personaggi siano coscienti, che non siano del tutto innocenti davanti alla videocamera, anzi penso che i personaggi ti manipolano completamente. Credo che Dario abbia voluto questa scena. Allo stesso tempo, devo dire che non l’avrei filmata se Ivan non si fosse dimostrato così amabile: era diventato… non dico ‘di sinistra’, ma è maturato molto grazie a questa esperienza. Ivan è venuto all’anteprima parigina del film sapendo che c’era questa scena e si è fatto accompagnare da un amico ‘fascio’. Penso che fosse fiero di questo perché faceva parte del percorso che ha fatto.

È importante che questa questione della violenza, concernente il genere documentaristico, sia stata sollevata. Più guardo il film e più mi capacito del fatto che nessuno si lascia filmare gratuitamente ma che, anzi, sceglie per sé il buon momento. I personaggi ti utilizzano per degli scopi.

Penso anche che non tutti son fatti per essere filmati in questa maniera, io stessa non potrei. Ci sono delle persone che sono trasparenti e altre che non lo sono.

I personaggi sono stati filmati ininterrottamente durante le due settimane del viaggio? La loro personalità cambiava quando venivano filmati? Penso a Big Brother e ai reality show…

Mi piace questo riferimento a Big Brother. Ma dipende a che tipo di reality pensiamo. Io lavoro sempre con la stessa équipe e, di conseguenza, si creano delle relazioni forti coi personaggi. Per esempio Ivan era molto amico dell’ingegnere del suono, che era francese e che aveva la passione per il suono, ma era anche interessato alle macchine ed era dotato di muscoli per tenere l’asta del microfono: questo piaceva a Ivan. Insomma eravamo una grande colonia di vacanze.

È importante considerare che la differenza con i reality show è che, nel nostro caso, l’équipe viene coinvolta umanamente. Trovo che questo sia giusto per me e per le persone filmate perché, alla fine, anche io ho voluto restituire loro qualcosa in cui si siano riconosciuti e che possano conservare nel tempo. Si tratta di uno scambio.

Penso che questo film si collochi perfettamente nella linea del genere documentaristico: il riferimento a Nanouk l’Esquimau (1922) di Robert Flaherty non è là per caso. Similmente, nel film Pour la suite du monde (1963) il documentarista Pierre Perrault installa un dispositivo che ‘fa comunità’. Il suo film è in questa linea, anche se completamente contemporaneo.

Oggi abbiamo il vantaggio di poter filmare per ore e ore, allora la concezione del documentario era differente, innanzitutto per le risorse…

Forse i popoli che filmava Flaherty erano più ‘innocenti’. La gente che lei ha filmato nel suo film ha vissuto l’era dei reality e quindi è più smaliziata nel senso del rapporto con la videocamera.

Sì, è senz’altro vero: in questo film, per un mese intero, prima di partire per l’Alaska, ho spento la videocamera e non ho filmato nulla al fine di restare coi personaggi e prenderli per la mano per condurli verso un altro universo e per far loro capire il senso di quest’avventura comune e che non li filmavo per qualcosa di ‘rapido’.

Quanto tempo siete rimasti sul posto?

In Alaska era stato previsto un soggiorno di due settimane: avevamo già acquistato i biglietti di andata e ritorno. Se avessi avuto più soldi per la produzione saremmo rimasti di più.

Qual è stata l’ accoglienza della popolazione indigena? È realtà o parte romanzata? Mi sembra che i personaggi siano stati accolti a braccia aperte.

Vi porto un esempio. C’è stata una scena che non ho filmato perché quella, sì, l’avrei ritenuta violenta e non rispettosa della sensibilità delle persone. I genitori di un marinaio morto avevano intagliato un totem nel legno nella foresta e, visto che erano a conoscenza del fatto che il figlio di Riccardo era morto, l’hanno invitato a vederlo.

Detto ciò, credo che i personaggi non siano voluti restare perché la società là è molto violenta, gli indigeni sono pochi, la maggior parte sono americani bianchi e molto armati.

E poi la natura stessa è violenta. Per esempio c’era la donna dell’uomo che ci affittava l’auto che faceva dello sci di fondo sulla spiaggia con il fucile in spalla per difendersi da eventuali attacchi di orsi.

O, ancora, il fatto che Dario fosse omosessuale non era ben accolto: nel villaggio c’era un solo altro omosessuale: una donna che era stata bandita dal villaggio perché aveva lasciato il marito per andare a vivere con un’altra donna.

Ma la stessa cosa sarebbe potuta capitare in Italia per quando riguarda l’accettazione dell’ omosessualità di Dario, se è vero che a Torino Dario avrebbe avuto paura!

Certo, l’Italia non è la Francia! Ma, in ogni caso, è più sicura dell’Alaska!

Io pensavo che sarebbero partiti sulla piccola casina sull’acqua e che là avrebbero cominciato una piccola vita di comunità.

Alcuni sono venuti al colloquio con l’idea di ricreare lontano una piccola comunità utopica. Visto che le ragazze che facevano il colloquio non erano delle professioniste ma erano lì perché interessate al lato umano delle persone, alcuni dei candidati si sono sfogati: le storie che raccontavano erano sempre le stesse, storie di gente che si sentiva schiacciata dal sistema, dall’economia, c’erano anche dei manager, come quel signore che dice che a quarantotto anni avrebbe voluto fare una strage nella sua ex azienda. Non aveva lavoro eppure era un quadro… E considerate che le interviste sono state fatte a Torino, che non è Napoli!

Trovo che non insista abbastanza sul rapporto dei personaggi con questo nuovo mondo e su come quest’ultimo li abbia cambiati. Là essere omosessuali o ‘fasci’ non conta più niente. Avrei voluto sognare di più!

Non è stato possibile rimanere di più, anche se avrei voluto… ma penso che al centro del film sia il desiderio di partire. Anzi, penso che il film avrebbe potuto terminare prima di partire in Alaska.

È stato veramente difficile organizzare le riprese perché non abbiamo potuto fare dei sopralluoghi e non conoscevamo bene le persone dell’azienda. Avevo proposto al produttore di andare in Islanda dove ho degli amici e dove avrei potuto organizzare più facilmente ogni cosa. Inoltre gli sarebbe costato anche meno ma lui è stato intransigente sulla scelta della destinazione del viaggio: era convinto che proprio questa grande distanza avrebbe prodotto un cambiamento. Ci abbiamo impiegato due giorni per arrivare!

Il procedimento del dittafono l’ha introdotto lei o è stata un’idea di Giovanna?

Giovanna scriveva molte lettere ai propri figli, ci siamo chieste se avesse voluto leggerle o parlare direttamente davanti alla videocamera, ma questa seconda proposta è stata accantonata subito visto che era difficile per lei sostenere lo sguardo in macchina per più di trenta secondi. Un giorno, camminando per strada, ho visto questo dittafono e le ho proposto di utilizzarlo senza sapere che lei fosse poeta. Con questo strumento è stato molto più facile per lei parlare ai suoi figli perché le permetteva di estraniarsi da noi e dal mondo.

Perché dà del ‘fascio’ ad Ivan? Ha l’aria talmente amabile!

Lo dico con affetto ma basta vedere i tatuaggi che ha sul braccio per convincersene: vi ha marchiate la “folgore” e la scritta “Dux”…

D’altronde io volevo un fascista nel cast, lo dico perché penso che sia uno dei problemi dell’Italia. Penso che Ivan abbia il problema di tutti i fascisti che sono in Italia e di tutti quelli che hanno vissuto il fascismo: abbiamo bisogno di un padre in Italia, siamo talmente orfani! Ci troviamo nel caos e, appena viene qualcuno che ci dice “questo è quello che dobbiamo fare”, si dice subito “sì papà, ti seguo”. Questo è tanto più vero per Ivan, che non ha avuto un padre: non avrei mai immaginato che si sarebbe avvicinato talmente a Riccardo, poi ho capito che si completavano.

I personaggi sono tornati a casa o sono rimasti in Alaska?

È un buon segno che vi interessiate ai personaggi perché vuol dire che vi siete affezionati a loro. Purtroppo son tornati tutti. In effetti Camilla ha veramente esitato e pure Giovanna.

I biglietti di ritorno erano già stati acquistati e là eravamo nel bel mezzo del nulla: gli unici mezzi per arrivare a Yakutat erano la nave o l’aereo. Delle volte abbiamo voglia di fare delle cose nella vita ma ci vuole coraggio. Il problema è che avrebbero dovuto avere del denaro da parte se avessero deciso di tornare e Giovanna e Camilla non avevano i soldi necessari per acquistare un biglietto di ritorno. Questa esperienza ha cambiato tutti, interiormente, ma non la loro vita quotidiana.

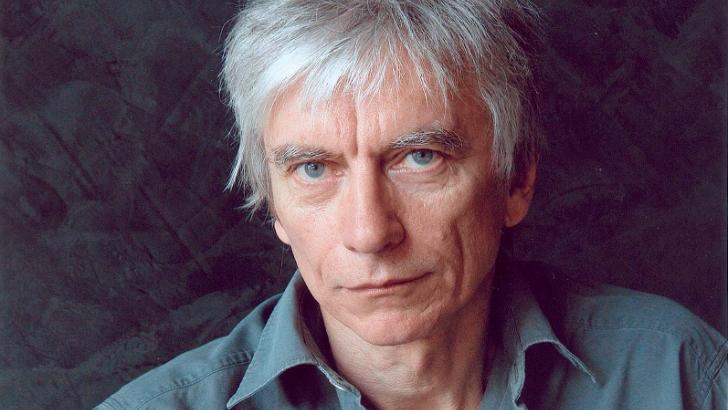

Jean Charles Fitoussi: «Il caso è la vera matrice della mia opera cinematografica»

Nel mese di gennaio 2014 la Cinématheque di Parigi ha dedicato una retrospettiva all’opera di Jean-Charles Fitoussi, cineasta atipico, che ama mescolare realtà, poesia e fantasia, interrogando il tempo, l’esistenza e il caso.

Fitoussi ha realizzato, a partire da I giorni in cui non esisto (Les jours où je n’existe pas, 2002), una serie di film raggruppati sotto il titolo “Le Château de Hasard (Il Castello del Caso, t.d.r.)”, per rendere omaggio al caso, vera matrice della sua opera cinematografica.

Il suo primo lungometraggio, che racconta la vicenda di un uomo che esiste un giorno su due, ottiene due premi al festival di Belfort (Gran Premio del miglior film francese e il Premio Gérard Frot-Coutaz), e al festival di Torino (miglior lungometraggio). Ne Il Dio Saturno (Le Dieu Saturne, 2003) un figlio fa visita al padre che vive rinchiuso nella foresta e la cui ossessione è quella di uccidere i propri figli per evitare loro le miserie della vita. Nell’opera di Fitoussi i personaggi si ritrovano e si incrociano da un film all’altro. Assistente di Jean-Marie Straub et Danièle Huillet, tra il 1996 e il 2007, mutua dai due cineasti la volontà di girare i suoi film con mezzi ridotti al minimo (presa del suono diretta, attori non professionisti), privilegiando i piani sequenza o le inquadrature fisse. La sua opera si crea sovente nell’improvvisazione permanente, senza dialoghi e sceneggiatura preliminari, lasciando spazio alla scelta del caso e girando corto e lungometraggi in 35 mm, col video, in digitale o sul telefono cellulare (come il film Nocturnes pour le roi de Rome, girato nel 2005 e selezionato al festival di Cannes nel 2006). Nel 2008 realizza Je ne suis pas morte (Non sono morta, t.d.r.), nel quale una donna inizia la sua esistenza a ventisette anni e parte alla ricerca della sola cosa che non le è possibile provare: il sentimento amoroso. Nel 2013 Fitoussi ottiene il premio Jean-Vigo per il film L’enclos du temps (Il recinto del tempo, t.d.r.).

Il 25 gennaio, in occasione della retrospettiva a lui dedicata alla Cinémathèque di Parigi, Fitoussi è stato invitato da Bernard Benoliel a parlare della sua opera.

Come è nato il progetto “Le Château de Hasard”?

Il progetto è nato per ringraziare il caso perché è a lui che devo quasi tutto. All’inizio non c’era che l’idea di testimoniare del potere del caso nel processo creativo. Dopo aver terminato Il dio saturno mi ritrovavo, sul posto, con qualche attore. Mi son detto che bisognava continuare la storia dei personaggi. Così ho ridonato loro vita nel film successivo e, a posteriori, ho deciso di riunirli tutti, come se si trattasse di una serie, nel progetto “Le Château de Hasard”. Poco a poco si sono instaurati dei legami tra i film, creando delle serie e ispirandone il seguito, come se si trattasse della disposizione delle stanze di un castello. Il piano terra è finito (otto film e mezzo), il primo piano è in fase di costruzione (un film realizzato e due abbozzati su un totale di otto film), infine c’è qualche dépandance, nel doppio senso del termine.

Questa idea si lega al piacere che si prova quando si legge Balzac o Zola. I miei personaggi tornano in altre storie, ricoprendo primi ruoli o semplicemente come figuranti. Quando li vediamo li riconosciamo e sappiamo che possiamo ritrovarli in altri film. Un po’ come avviene per la serie dei Duhamel nei film di Truffaut.

Per esempio, ne L’enclos du temps, il bambino che aveva cinque anni, nel film seguente ne ha undici.

Proprio rispettando questo principio, ci sono delle necessità che si vengono a creare. Per esempio, ne Il dio saturno, il padre che parte per dare la caccia ai suoi figli, afferma che ha tre figlie e tre figli perché il dio saturno ha effettivamente avuto sei figli. Nel mio film c’erano solo due maschi che recitavano, quindi mi rimanevano da trovare i nomi delle figlie e del terzo figlio. E li ho trovati: colui che avrebbe interpretato il terzo figlio ne Il dio saturno si sarebbe chiamato Roger. Poiché i personaggi, nei miei film, prendono il nome dell’attore che li interpreta, lo avremmo ritrovato anche nel film L’enclos du temps. Solo che, nel frattempo, il ruolo del terzo figlio era stato assegnato ad un altro attore di nome Bernard. È per questa ragione che ne L’enclos du temps c’è una battuta un po’ strana pronunciata da Bernard che domanda alla madre il motivo per cui suo padre lo chiama sempre Roger. Naturalmente, la madre risponde che non lo sa visto che le ragioni sono estranee al racconto.

Questa regola assurda di necessità altra ha fatto sì che abbia cercato anche le altre sorelle e così in Je ne suis pas morte una di loro è presente e si chiama Alix.

La famiglia de “Le Château de Hasard” si costruisce così, progressivamente e secondo il caso fortuito degli incontri.

Come è nata l’idea del film I giorni in cui non esisto (Les jours où je n’existe pas, 2002)?

Il film I giorni in cui non esisto è il primo lungometraggio e il quarto episodio de “Le Château de Hasard”. Per questo film mi sono ispirato liberamente ad un racconto di Marcel Aymé. In realtà è stato soprattutto un motivo ispiratore perché alcuni alcuni personaggi sono inventati ex novo (lo zio e il bambino) mentre altri personaggi ed episodi, presenti nel racconto di Aymé, spariscono. La volontà di ispirarsi al racconto nacque dal fatto che, all’epoca, non avevo voglia di scrivere una sceneggiatura ma di girare un film, un piacere che ritengo più completo. Per me la volontà di fare un film nasce dal desiderio di riprendere un luogo. Questo film è dunque l’incontro tra un luogo, nello specifico l’appartamento di un’amica, e il racconto di Marcel Aymé. È la storia di un uomo che vive la sua vita a metà perché non esiste che un giorno su due. Il mio intento era quello di far sentire allo spettatore lo strano privilegio, al quale ci si è ormai abituati, dell’esistenza delle cose.

Un personaggio intermittente è eminentemente cinematografico perché si riallaccia al mistero per eccellenza del cinema che è il raccordo. Il raccordo è qualcosa di magico che appartiene solo al cinema e che stimola il piacere della creazione. Mi sono sempre posto il problema del tempo scomparso nello spazio del raccordo e dunque questo personaggio, nato dalla penna di Aymé, si prestava perfettamente alle mie esigenze creative e speculative perché aveva, appunto, un problema di raccordi, era un uomo con dei buchi.

Il film è stato girato nell’appartamento che un’amica era in procinto di lasciare. Avevo solo dieci giorni per girare il film perché l’abitazione sarebbe stata poi occupata dai nuovi inquilini. Mi sono rivolto ad un produttore che mi ha chiesto di scrivere una sceneggiatura. Ma non c’era tempo perché l’appartamento era libero solo per quei dieci giorni del mese di febbraio del 2000. Così ho deciso di prendermi la responsabilità di cominciare a girare senza sceneggiatura. In quel momento non conoscevo né l’inizio né la fine del film.

Dopo la prima settimana di riprese ho scritto un abbozzo di sceneggiatura, una quindicina di pagine sulla base delle quali la regione Île-de-France ha finanziato quello che doveva essere un mediometraggio.

Come ti è venuto in mente di iniziare questo film, e quindi di assumere un gruppo di tecnici e professionisti, non avendo che una bozza di sceneggiatura?

Per me si trattava di una certezza che il film ci sarebbe stato. Ho cominciato quasi tutti i miei film in questo modo. Può sembrare folle ma è così.

Nonostante ciò la sua realizzazione è stata molto difficile per gli imprevisti e i piccoli incidenti che si sono succeduti durante la lavorazione del film.

Durante la prima settimana abbiamo girato tutte le scene dell’appartamento. A questo punto avevo un’idea più precisa del film e ho potuto cominciare a scrivere la sceneggiatura sebbene non vi fosse ancora un progetto per lungometraggio.

Un anno dopo, nella primavera del 2001, abbiamo ricominciato le riprese dopo aver racimolato qualche finanziamento qua e là. A partire da questo momento è iniziata una serie di piccole catastrofi nonostante le apparentemente favorevoli congiunture astrali di cui mi aveva messo a parte Jean Paul Bonheur, che interpreta un ruolo minore nel film.

Il film è stato girato in pellicola 35 mm. Durante la prima settimana di riprese abbiamo cambiato la cinepresa che avevamo preso in affitto perché era difettosa e gettato nella spazzatura il girato. Alla fine della settimana ci attendeva nuovamente una brutta sorpresa: parte del girato è stato danneggiato involontariamente dal laboratorio di sviluppo delle immagini. Durante la seconda settimana di riprese anche la pellicola Kodak ci abbandona: era tutta macchiata di punti bianchi, assomigliava ad una tela di Pollok. La Kodak riconobbe che il problema era loro, un difetto della pellicola davvero raro che si presenta una volta ogni cento anni.

Insomma, dopo la terza settimana di riprese mi ritrovavo con la metà del girato, tanto per essere coerente col personaggio del film!

A partire da questo momento, effettivamente, le cose hanno preso una buona piega. Abbiamo mostrato le riprese del film a dei produttori, gli stessi che stavano producendo il primo lungometraggio di Alain Guiraudie, Pas de repos pour les braves, che hanno finanziato la parte restante del film, destinato ormai a divenire un lungometraggio. Nei sei mesi seguenti ho rielaborato la sceneggiatura e nell’estate del 2001 abbiamo ricominciato le riprese. Ma poiché era l’inizio dell’estate alcuni attori mancavano. Così mi sono ritrovato a confrontarmi di nuovo con degli imprevisti. Il caso mi metteva alla prova ancora una volta. Riflettendo sul mio progetto, mi son detto che il principio stesso del film si basava sul racconto di una presenza intermittente e di persone che alternano la loro esistenza. Questo mi ha spinto a girare dei campo-controcampo con gli attori che si rivolgevano a persone inesistenti.

Nel caso di Je ne suis pas morte è il caso che ha costruito la narrazione. Il film è nato dalla volontà di tornare in un luogo dove ero stato dieci anni prima e dove avevo filmato D’ici là (1997).

Abbiamo girato una scena e poi un’altra alla fine dell’estate, tutto era bruciato. Siamo tornati in settembre.

Ho chiesto agli attori chi fosse disponibile a riprendere il lavoro. Ho fatto l’appello, come a scuola. Ho caricato in macchina i due che erano liberi. A noi tre si sono aggiunti un amico, curioso di assistere alle riprese, e la bimba neonata dell’attrice.

Ci siamo ritrovati sul luogo delle riprese dove avevo immaginato una scena di picknick immaginaria, che si è trasformata radicalmente a causa della nuova compagnia che si era venuta a creare. Avendo notato delle affinità fisiche e intellettuali tra l’attrice e il mio amico, ho chiesto a quest’ultimo di entrare in scena per far la parte del nuovo compagno della ex del personaggio principale. La bimba dell’attrice è entrata anche lei in scena, coronando così l’idillio coniugale mentre il personaggio principale si strugge per il dolore dovuto all’abbandono della sua donna.

Ho tentato, attraverso questa sequenza, di far capire al produttore che non si può prevedere un film. Gli ho anche scritto un testo: “Come non ho scritto alcuni miei film”1.

Tu dici che bisognerebbe far venire i produttori sul luogo di ripresa perché è il luogo che suggerisce il film…

Quella era più che altro una provocazione. Quel che voglio dire è che bisogna darmi fiducia perché quel che accade finisce col diventare quel che deve essere.

Je ne suis pas morte è il film in cui ti sei spinto più lontano riguardo a questa pratica di affidamento al caso perché è un film spalmato su più stagioni…

Certamente… Rispetto a I giorni in cui non esisto dove sono stati effettuati 4 cicli di riprese in due anni, in questo ce ne sono stati 7 su 3 anni…

Ma avevi almeno una linea direttrice? Ti sentivo perso o avevi individuato delle cerniere nel racconto che ti permettessero di ritrovarti più tardi?

C’è un compositore, Luciano Berio, che ha scritto un testo esemplare in questo senso, intitolato Points of a courve to find. Conosco, effettivamente, alcuni dei punti, degli elementi del racconto ma la curva si conoscerà solo dopo.

Nonostante gli imprevisti e gli incidenti si ha la sensazione che I giorni in cui non esisto sia un film unito, che ci si trovi di fronte all’opera di un vero cineasta. Da dove viene questa sensazione di unità e coerenza?

Proprio perché il film è stato girato in più tempi, c’era la necessità dell’unità. Tuttavia, in altri film, per esempio in Je ne suis pas morte, costituito da tre parti, dove c’è un’idea di progressione della forma filmica, l’unità è molto minore.

Potremmo dire che la parola d’ordine del tuo modo di fare cinema è il caso. Tu credi al caso come altri credono in Dio?

Si tratta semplicemente di dirsi che si ha a che fare con ciò che esiste e con quello bisogna cavarsela. In questo mi conforta il pensiero di un filosofo che amo molto, Clément Rosset, che ha scritto su questa questione del reale: «ciò che esiste esiste, e ciò che non esiste, non esiste». È semplice. Provo un po’ di pietà per quei registi che, durante le riprese, tentano di lottare con tutte le loro forze contro le necessità che si impongono loro e che decidono, di conseguenza, di disfare e rifare, invece di privilegiare un atteggiamento di apertura, di calma, domandandosi, piuttosto, se la tegola che è caduta loro in testa non sia più interessante di ciò che avevano previsto.

Mi si dice che ciò che filmo ha l’aria di essere molto controllato ma non è poi così vero. Faccio un esempio. Nel film I giorni in cui non esisto, Antoine acquista, nei giorni in cui esiste, dei quotidiani presso un chiosco di giornali per informarsi degli avvenimenti del giorno prima. La scena era stata girata nel 2000. L’anno dopo il chiosco, per caso, non c’era più, così ho approfittato di questa assenza per girare una scena in cui Antoine si reca presso il chiosco e con stupore si accorge della sua mancanza. In questo modo ho marcato il gap temporale che esperisce il personaggio dopo un anno dalla sua scomparsa.

Ci si diverte molto di più quando ci si pone in un atteggiamento di accettazione del caso, di sottomissione alla realtà, è un misto di volontà e non volontà.

Se, per quanto riguarda la scrittura della sceneggiatura e la fase delle riprese, ne inverti la causalità, che succede quando si tratta di montare il film? Anche il montaggio si rivela un’ulteriore tappa di sperimentazione?

Dipende dai film. In Nocturnes pour le roi de Rome (2006) è il montaggio che ha creato il film. Ne I giorni in cui non esisto, invece, è molto classico perché il raccordo è al centro del film. Nell’altro progetto, invece, Il dio Saturno (Le dieu Saturne, 2004), che non riuscivo a far finanziare e che è stato riscritto, ho steso la sceneggiatura come si faceva fino ad un certo momento, ovvero scrivendo il découpage, con l’indicazione delle inquadrature e della loro concatenazione. Ciò che mi sorprende, nel cinema contemporaneo, è che si è perso il piacere dei raccordi, a parte i grandi film naturalmente. I film non sono più scritti descrivendo le inquadrature, ma le sequenze.

Avevo inviato la sceneggiatura scritta in découpage e la rifiutarono perché mi dissero che gli autori della CNC (Centre National du Cinéma e de l’image animée) non riuscivano a leggerla. Ciò mi ha sorpreso molto, solo poco tempo prima lessi una sceneggiatura di Straub, scritta in découpage, che ho trovato di una limpidezza estrema. È questo il cinema. Perché non deve essere scritto così? La CNC rifiutò dunque il découpage e ottenni, così, le sovvenzioni per la riscrittura della sceneggiatura al fine di emendarla di inquadrature e raccordi, e fui affiancato da scriptdoctors, la cui funzione era quella di darmi delle ‘medicine’ per impedirmi di fare cinema!

Ci sono delle cose che giro e che poi presento a dei produttori per cercare dei finanziamenti. Ma purtroppo le regole attuali, come per esempio la formula dell’anticipo sulle entrate (avance sur recette), e che riguardano i finanziamenti delle regioni e delle televisioni, impediscono di incominciare le riprese, assolutamente niente deve essere girato. Io ho delle difficoltà perché il mio metodo di lavoro vuole che la sola cosa che ho da mostrare ad un produttore sia del girato e allora devo trovare altre maniere per finanziare i miei film…

Per tornare alla questione del montaggio, anche in questa fase c’è l’intervento del caso perché durante le riprese entrano nel campo di visione tutta una serie di cose che non si possono controllare. Al montaggio vediamo gli imprevisti, ciò che è entrato e che costituisce un limite. Mi viene in mente allora questa frase che dice Clément Rosset e che è una citazione da Stravinsky: «qui monte une contrainte, monte une force (chi pone un limite, crea una forza, t.d.r.)». E questo aforisma si riallaccia a Luis Buñuel e al suo rifiuto della libertà: è meglio fare dei film non liberi ma che abbiano dei vincoli, a patto che li rendano interessanti.

Con Pauline Gaillard, la montatrice del film, facemmo un primo montaggio de I giorni in cui non esisto. La fine del film non era soddisfacente, c’era una sensazione di durata che può disturbare ma, dopo tutto, quello era il nostro fine. Per un uomo che mancava di durata, abbiamo volutamente insistito sulla dilatazione temporale, affinché lo spettatore si rendesse conto del passaggio dalla cosa percepita all’esistenza della cosa. Questa era la sfida.

Poi Pauline ha proposto un altro assemblaggio di inquadrature. Il risultato fu meraviglioso. Era come se fosse stato previsto dall’inizio ma la montatrice del film l’ha trovato nella materia, perché la materia suggerisce delle soluzioni. È il caso della fine del film. Antoine si ritrova sulla sua tomba di giorno e poi di notte, e tutta la serie di piani che si frapponevano tra questi due momenti sono stati eliminati.

I raccordi uniti dal caso ‘tengono’ molto di più. L’accostamento di cose assolutamente azzardate può, alle volte, manifestare una fortissima necessità. È vero anche per un’ inquadratura. Un’inquadratura che ‘tiene’ dipende da piccole cose che dipendono dall’attore, dall’istante di congiunzione tra gli attori, tra gli attori e le cose, tra gli attori e l’inquadratura. E non si sa perché. Penso che fosse un jazzista che dicesse così: «That’s it for that’s it».

Dopo I giorni in cui non esisto ho girato Il dio saturno, film che è stato finanziato prima dell’inizio delle riprese e che doveva far parte di una collezione intitolata “Portrait” per Arte2. È il film che mi ha dato il minor piacere nelle riprese, ad eccezione dell’ultima sequenza perché fu la sola a non essere stata scritta. Non l’ho amato tanto perché c’era un direttore di produzione che voleva interrompere le riprese prima a causa dei costi di produzione. Così ho acquistato io stesso delle bobine per continuare la sua lavorazione. Ecco, i vincoli delle spese di produzione sono di quel genere che non giova al cinema.

Nocturnes pour le roi de Rome (2006) è stato un film che è nato da circostanze particolari. Nel 2005 erano stati lanciati sul mercato i cellulari con videocamera. In occasione del primo Festival dei film realizzati con telefoni portatili, l’ideatore del festival, Benoît Labournette mi diede uno di questi telefoni, sebbene sapesse che io girassi esclusivamente in 35 mm. Me ne servii durante i sopralluoghi di Je ne suis pas morte, utilizzandolo come un taccuino. Fu una rivelazione. La qualità delle immagini era pessima ma ho scoperto che, proiettandole sul grande schermo, erano magnifiche proprio perché i difetti venivano ingranditi: le linee sparivano mentre si evidenziavano forme di colore puro. Spesso al cinema il colore svanisce a profitto della linea. Qui invece ero affascinato dall’effetto plastico, da una specie di biologia cellulare che appariva sullo schermo.

Durante una cena di gala a Villa Medici a Roma, dove ero ospite, ho filmato il balletto dei camerieri. Ero là come l’improvvisatore di musica, seguivo le ‘comparse’ senza nessun progetto. Le riprese effettuate durante questa occasione mi ispirarono il film Nocturnes pour le roi de Rome.

L’interesse del telefono risiedeva anche nel fatto che potevo effettuare delle riprese molto lunghe e lavorare sulla continuità, sulla fluidità, il che trasmette un sentimento di gioia, come nel cinema di Otar Iosseliani.

Veniamo ora all’impiego della musica nei tuoi film. La musica rappresenta un elemento di necessità nei tuoi film?

È delicata la questione. Sovente è penosa la musica al cinema. Fa invecchiare i film. Due cineasti molto importanti per me, Bresson e Buñuel, dicevano che la musica non deve essere impiegata, a meno che non sia eseguita nel film, come ne L’argent (1983) di Bresson e Il fantasma della libertà (1974) di Buñuel.

Il primo testo teorico che ho scritto, fortunatamente scomparso perché orribile, si chiamava Cinéma-musique. Qui cercavo di descrivere questo piacere cinematografico che è il raccordo delle inquadrature e parlavo dell’aspetto musicale della loro concatenazione.

Dunque, se in un film si utilizza la musica, bisogna essere coscienti che si esegue della musica su un’altra musica, che è quella delle inquadrature, e che quindi si tratta di una musica supplementare, che ha spesso lo svantaggio di cancellare la musica che risiede nel raccordo. Se la musica è là, è perché si afferma in quanto musica ed è lì per essere ascoltata.

In Je ne suis pas morte, per esempio, la musica è eseguita realmente nel film. Fa parte integrante del film. Visto che questo film rifletteva la percezione di un essere che non aveva corpo, ma che percepiva solo le cose presenti, era fuori questione che introducessi un montaggio sonoro, della musica aggiunta.

Ci sono degli attori buñuelliani nel film Les jours où je n’existe pas. Che cosa ha motivato questa scelta?

Nel film vediamo, durante il primo travelling musicale dove si avvicendano musiche di Haydn, Webern, Stravinsky e Mozart, un anziano signore che passa: è Paul Le Person. Mentre lo zio è impersonato da Bernard Musson. Ho un amore infinito per questi attori e per i film di Buñuel. Potrei vederne tutti i giorni!

È un piacere vedere quello che son diventati i due attori perché non sono più filmati, nessuno li faceva più lavorare. Le Person ha accettato di fare il figurante. Visto che non avevo altre idee gli ho detto che l’unica cosa che potevo fargli fare era passare. E lui ha risposto che gli andava benissimo fare il figurante.

Non ti pare violento domandare a questi attori di fare delle apparizioni così brevi?

No, non è violento. Loro sono là. É ciò che importa. Quello che è bello di questi attori è che non hanno ego e questa è una grande cosa.

Nel film I giorni in cui non esisto ho l’impressione che ci siano attori che recitano e altri no. Per esempio il personaggio principale, Antoine, ho l’impressione che reciti, ma non la sua compagna, Clémentine. Gli attori buñuelliani, a loro volta, si sente che recitano… C’è qualcosa che ti sfugge o c’è un’altra spiegazione? Ci puoi parlare della direzione degli attori?

È qualcosa di veramente complicato. All’inizio del film, diciamo che avevo qualche idea sulla dizione perché precedentemente avevo lavorato con Straub-Huillet e per loro la questione della dizione è fondamentale.

Diciamo che ne I giorni in cui non esisto avevo voglia di dissociare le parole dal corpo, di dare ai personaggi un aspetto un po’ sonnambolico, in maniera che sembrasse che non sapessero di cosa parlassero, che fossero un po’ degli automi. Di qui l’effetto un po’ strano: che la recitazione sia artificiale o meno, questo mi interessa molto. Poi qualcosa è cambiato…

Diciamo che non ci sono regole, dipende dalle persone che ci sono nel film. A seconda della loro natura possono avere voglia o bisogno di essere diretti in maniera differente. Per esempio, in Je ne suis pas morte, all’inizio del film i dialoghi sono scritti ma alla fine del film non lo sono. In generale preferisco non scrivere i dialoghi, o meglio vengono scritti ma trovati sul posto, in scena. Per questo dicevo che questo film conserva le tracce di un cambiamento di metodo. All’inizio di questo film i testi sono scritti, come ne I giorni in cui non esisto e Il dio Saturno, qui tutto era scritto. In Je ne suis pas morte, ci sono attori come Gabriel Matzneff che mi chiese di non imparare il testo. Mi son detto: molto bene, improvviserà! Mi interessa che ogni persona mi possa dire ciò che gli va o meno. La natura umana della persona, in questo modo, resiste alla volontà del regista e crea delle interpretazioni differenti. Ciò che trovo meraviglioso nel mondo è la sua fondamentale eterogeneità, questa diversità che tutti hanno alla bocca ma che poi, in realtà, non si vede nei film. Quello che mi piace è che i miei film, seppur conservando l’unità, mostrino questo aspetto variopinto, dissonante, dissimile, con attori che recitano, e altri che non recitano. È per questo che mi piace tornare negli stessi luoghi e girare in maniera diversa. La realtà può apparire diversa a partire dallo stesso occhio. È questo che mi dà voglia di girare.

Ho l’impressione che nel tuo modo di fare cinema ci sia quasi un rifiuto dell’effetto speciale alla Méliès3. A parte l’ellissi temporale ne I giorni in cui non esisto dove, in effetti, viene subito alla mente tale effetto, in realtà mi sembra che, affinché ci sia raccordo nell’apparizione e nella sparizione, tu vada sempre a cercare un’inquadratura già filmata per utilizzarla nel raccordo, senza fabbricarla ex novo.

Non avviene sistematicamente. Diciamo che mi interessa sperimentare come far sparire e riapparire il personaggio nel raccordo senza utilizzare l’effetto Méliès.

Nell’ultima sequenza di Je ne suis pas morte ciò che mi interessava era un raccordo nel movimento tra una scena di giorno e una di notte. Avevamo a disposizione 200 metri di pellicola e abbiamo filmato diverse scene di giorno e di notte e poi in sede di montaggio ci siamo resi conto che una ripresa di giorno si raccordava perfettamente, al millimetro, con una di notte e così abbiamo ottenuto il raccordo perfetto nella continuità pura del gesto, senza effetti speciali.

Quindi tu utilizzi la pellicola come un bloc-notes, come faceva Chaplin… Senza badare a sprechi…

Non ho inventato l’acqua calda! Quello che uso è un metodo impiegato a partire dal cinema muto. Allora il film si creava durante le riprese, questo è vero per Chaplin come per Keaton. Invece oggi è la sceneggiatura che più di tutto determina il film. Nella sceneggiatura non sono più descritte le inquadrature. Tuttavia non direi che sprechiamo della pellicola, ne abbiamo talmente poca… Anche se è vero che alle volte la si spreca laddove non lo si sarebbe previsto… Come è successo per una delle riprese di Je ne suis pas morte. Si trattava di una scena in cui un medico doveva fare una diagnosi. Ho deciso di chiamare un vero medico e avevo previsto di utilizzare 100 metri di pellicola, e invece se ne è andato quasi tutto lo stock …Pareva la cosa più naturale del mondo ed invece…. Se ci fosse stato un produttore avrebbe detto «stop»… ma io sono voluto arrivare fino alla fine. È stata un po’ una follia.

Quale è il senso dell’ultima inquadratura di I giorni in cui non esisto?

Sapete, per tornare a Buñuel… lui detestava spiegare… È possibile che si abbia un’ idea in testa ma che poi la si dimentichi. Non è una civetteria, veramente. È una necessità del montaggio, dell’inquadratura… che non si riesce sempre a spiegare ma che rientra nella sfera della sensazione o della non sensazione: qualcuno può rimanere anche indifferente. Lo stesso film può essere visto due volte in maniera differente e avere qualcosa di univoco allo stesso tempo…